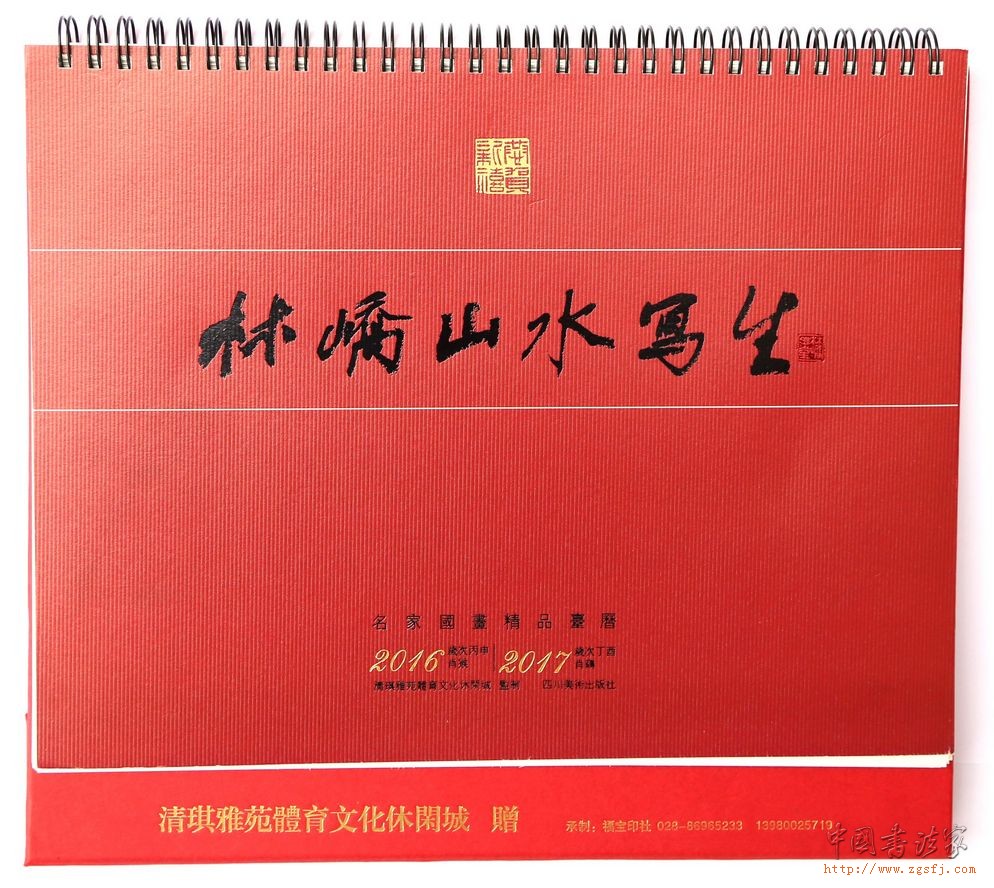

林峤书画网络展(赠作品+书+台历)

2015-12-02 13:37:46 来自:四川报道网 编辑:向经纬

林 峤简介

林 峤四川省文化馆馆长助理、研究馆员。中国书法家协会会员,四川省书法家协会副主席兼教育委员会主任、书法培训中心主任,四川省美术家协会理事,四川省诗书画院特聘画师,四川中国画学会理事。“四川省德艺双馨文艺工作者”,“第一批巴蜀画派影响力代表人物”。

书法作品参加中国书协主办的全国第三届、第四届、第五届(获全国奖)、第六届书法展;全国第三届、第四届(获最高奖)、第五届、第六届中青年书法篆刻展;全国首届行草书大展“妙品奖”;全国第二届、第三届隶书展;全国第二届篆书展。获文化部第八届、第十二届“群星奖”铜奖、银奖,中国文联“首届兰亭奖”优秀奖。山水画《家在画屏》获文化部系统2012全国青年美展优秀作品(最高奖)。《草书立轴古诗六首》《蜀山叠嶂》分获文化部“2012群星璀璨全国群众书画优秀作品大展”书法金奖、山水银奖。论文《传统·生活与画品摭谈》获文化部中国群文学会“群星璀璨20年”全国群文征稿二等奖。书法作品四次获四川省文艺界“巴蜀文艺奖”,三次获四川省文化厅“群星奖”一等奖。

作品收入中国书协、全日本书道联盟主办的《中日代表书家展》(日本)等大型书集。出版《震影墨痕·林峤书画精选》《林峤水墨画集》《林峤山水写生》《林峤书画》《当代四川中青年书法名家系列丛书·林峤》《2015林峤书画新作》。曾担任《中外文化辞典》编委,现担任《书·画·影》副主编、《影艺家》副总编辑。

林峤先生为了答谢网友客观、真切的评论,将甄选部分精彩回帖赠送:

1.十名,每人送四平尺书法横幅作品(四字)一件、《2015林峤书画新作》(四川美术出版社)一本;

2.三十名,每人送《2015林峤书画新作》(四川美术出版社)一本;

3. 五十名,每人送《林峤山水写生精品台历》一本。

全部用特快专递寄送,请发帖者一定留下详细通讯地址、姓名及手机号码。

通讯地址:成都市金牛区营门口路4号四川省文化馆707室 邮 编:610031 联系人:陈女士18081133015。

林峤书法我见

(文/齐玉新)

林峤先生是著名书法家林岫老师的弟弟,浙江绍兴人。所以,他在作品落款中会署上“山阴”。一方水土养一方人,我不清楚林先生是什么时候从浙江来到四川的,但是我相信,正是四川这块地方的山水和风土人情,潜移默化的滋养了他的心胸,使得他的艺术思想和理念无不散发着巴蜀之风。古人云,橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳。一个艺术家,他的艺术人生其实是深深与之所生活的环境紧密融合在一起的。从林峤先生的书法中,可以窥见,他没有那种江左之风的柔美,而更多彰显的是其泼辣的的特点。

所谓泼辣,我是这么看的。泼,是一种宏阔的气势和动作所衍生出来的意象,是一种不拘泥的挥舞。辣,是一种刺激的感官味道,这种味道就是巴蜀书风所特有的厚实和凝练。那么,林峤先生的泼辣,在他的草书创作中表现的淋漓尽致。先生在草书挥舞中,多用弧线和长线相结合,用墨用泼。这些技法的应用,使得他的草书非常具有意象上的动感,墨色由弄到淡、到枯的自然形成,是因字的笔画多少、线条长短以及结构的密集程度形成,于是草书的书写节奏也因之形成了属于他个人的多重变化。观先生草书,由视觉到技法、到韵律到情绪,逐渐影响和感染着作者自己的忘情挥洒和欣赏者的内心起伏。胡抗美先生与其弟子谈草书时,其核心主旨就是草书的线质,这其实也是支撑草书艺术内涵和感染力的一个重要元素,林峤先生的草书无疑拥有了属于自己的草书技法。草书是书法中最具抒情性和艺术难度的一种书体,擅写草书者没有大的气魄和胆量,很难做到自由的抒情。林峤先生草书可见其心性。

很多草书家,动辄就是大草,无论情绪是否需要,都以狂放示人。我曾经说过,有些大草作品都是假的,因为,当你心无波澜的时候,当你没有那种激越的情绪的时候,你一下手就写了大草作品,这种创作就是假的,不是心灵和情绪的宣泄流淌,仅仅是以草书技法在写字。所以,能收能放者才是高手。比如,林峤先生除了草书,篆书、隶书和行书都很有自己的特点。其行书,线条厚实凝练,用笔苍涩稳健。我个人断断续续的写字经验中深切体会到,用柔软的毛笔,把线条写的自如、简净、有力其实也很难,技术的操控能力不锤炼到一个很高的水准,是无法做到按照自己的想法和心境自由书写的。我发觉,林峤先生的行书,结构也很有特点。他的字,中宫很紧,这样字就显得“结实”,结实是一种生命表征,是一种健康蓬勃的生命力、是一种阳光的书写状态。而且,他的字,中心大多偏向左上方,这样不仅克服了中宫紧结的单调和匀称,还让每个字都有了“不稳”的动感,动则活。这样,每个字由左上方为中心,向四周呈散射状的结构,在整个章法中,字与字之间、行与行之间都形成了互相牵制的整体,密处不透风,疏处可走马。

林峤先生除了书法,还擅长中国画创作。我注意过一些书画兼善的艺术家,他们因为善于作画,于是,他们的字与纯粹的书法家不同。这主要是画面感---构图的多样性,重视章法的创造力是他们自觉与不自觉之间形成的优势。另外就是笔墨技法,这些艺术家会把国画中的某些用笔方法丰富成书法的笔法,而不囿于纯粹书法的所谓笔法,而是把“笔法”变成“写法”,这种技法和理念的丰富性和自由性,让我觉得书画兼善的艺术家的书法,很有意味,林峤先生的字,意境就很丰富。

这些年,先生一直在中国书法家论坛每年做一个网络展,于是乎,我也有缘不断看到先生书画艺术的不断变化过程和脉络轨迹。上述文字,权作读后感。

立足传统 植根生活 表达性情

——略谈林峤近作

(文/吕 三)

前人论艺,每先议其人。初议其德行、言语、仪容,再论其艺。这种品藻文艺的方法,放在今天,亦不过时。因为,一切艺术,就是先有其人,始有其艺,“先器识后文艺”,便是此意。写字画画,归根结底,是写画其人,所谓字如其人、画如其人,就是如其德、如其才,因为人生的历练、思想、审美,最终是会无法掩饰地呈现在字画上来的。而书画,无疑是人格化的艺术,它们具有浓郁的表现主义色彩,这正如孙过庭所说,“达其情性,形其哀乐”。

今天得闲,观林峤近作,感受良多,略呈拙见如下。

一

初见林峤的字,是差不多三十多年前。那时他正写章草,朴素,淳厚,古意微茫,不涉时趣。后来,我因忙于生计,渐与书坛疏远,林峤之字亦未再见。

前年夏天,林峤带领学生十数人来自贡讲学,我们终于相见于凉风习习的釜溪河畔,甫一见面,他便赠我行草小品一幅为礼。

帅气,阳光,儒雅,沉静,待人坦诚,言语和善,这是林峤给我的初感。随着交往渐深,读他字画渐多,林峤在我心中的形象便愈发丰厚起来了。

林峤习书之日既久,砚田笔耕且勤。他所涉书体全面,篆、隶、行、草、楷及章草,诸体皆长,同能植根传统,找到和自己心性相通的碑帖源头,进行大量的临习。基本功扎实了,继而生发出自己的面目来,他笔下诸体,虽然体态各异,在气息、品质上却能和同,一看便是林峤的字。二十多年以来,林峤以各种书体入展“全国展"“中青展”,并不时获奖,这既是行家对他不懈追求的肯定,亦是对他在不同书体上精深造诣的认可。

林峤篆书虽不多作,却是高格,他的篆书,以甲骨文为圭臬,旁参金文意趣,用笔凝练,有古意,有己风。其隶书,深受《石门颂》《开通褒斜道刻石》及《好太王碑》《张迁碑》影响,朴拙大气,浑厚率真。其楷书,植根北碑,险绝而峭拔,时见妙趣。林峤的章草,最近写得不多,所见数纸,更加古意盎然,生动朴茂。

二

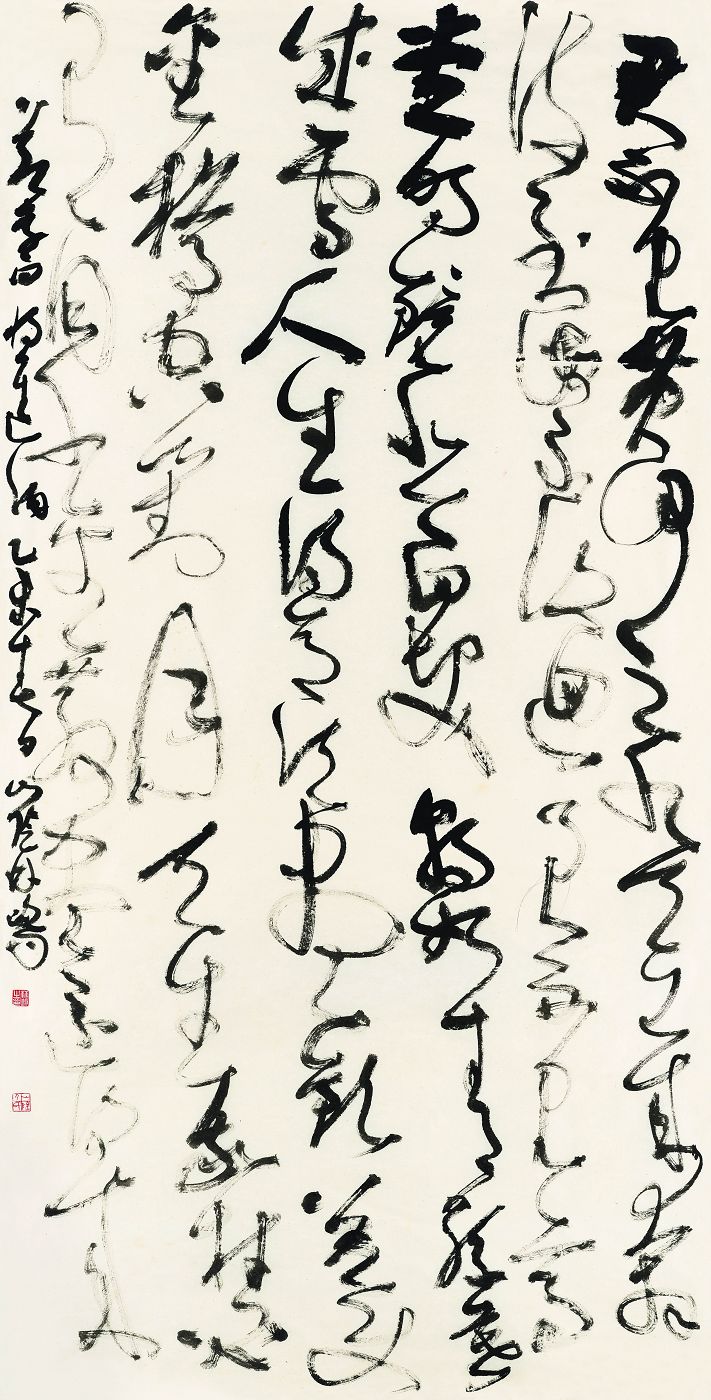

而年来林峤用功最勤,亦最能表达他的心性者,是行书和大草。

林峤的行书近作,用笔坚实而富有弹性,瘦硬通神,点画生拙而厚朴,有隶意,有碑味,且略得谢无量、徐生翁意趣,甚或看到魏晋残纸、简书对他的影响。而行笔的纵横畅达,结字的欹斜夸张,体态的婀娜多姿,气息的萧散古穆,情绪的恣意畅达,让我想起以“二王”为代表的魏晋书风。林峤入古既深,取法既广,却食古能化,融会贯通,诸家各法,在他笔底已冶为一炉,生发出自己的面目。他的行书,笔笔写来,疏密,粗细,繁简,徐疾,断续,浓淡,枯湿,诸多变化,皆随情绪的波动、行笔的起止而自然生发,不作刻意安排。其笔意与结字的奇趣、妙味,章法上的开阖与收放、连属与断接,也不劳神谋划,皆自然书写而成。行书,已成林峤遣情达意的重要手段。

三

今年,林峤于大草用功最勤、着力最多,天天见他微信发习作,日有进境,时见佳构。林峤大草,淋漓奇肆,真意满纸,让我想起怀素在《自叙帖》中那二句诗:“志在新奇无定则,古瘦漓骊半无墨”。

韩愈以“喜怒窘穷,忧悲愉佚,怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平,而有动于心,必于草书挥毫发之”来评论张旭的大草。可以说,大草是书法诸体之中的综合艺术,它是书体经篆、隶、章草、小草的自然演化,最终嬗变而成。大草囊括了书法诸体中的种种美感,将动静、虚实做到极致,它是书法中的交响乐,是妙合自然的艺术。同时,大草具有强烈的抒情性,它是书法中的表现主义,人的喜怒哀乐,都能借大草而表达而抒发。

林峤的大草,远绍张旭、怀素,近受明清诸人影响,结字自然,即使纵浪狂肆之笔,也不悖草法。一般来说,大草易于流走而失于轻薄,易于恣肆而失于野俗,易于夸饰而失于狂怪,此是学习大草者易犯之三病。而林峤长于篆隶,使其大草的笔划圆浑而富有质感,同时,丰富的艺术修养、尚雅的审美情趣和诸体皆擅的笔下工夫,使其大草恣肆中有古意、痛快中有真趣、淋漓中有高格,而不流于轻薄野俗与狂怪。

观林峤的大草,从第一笔开始写来,不再蘸墨,直至笔头墨尽,其间的繁简、浓枯、停走、快慢,诸种变化和节奏,随字的草法而生发,随情绪的波动而收放,皆能自然生动,绝少刻意为之。林峤的大草,节奏律动自然,墨色淋漓中有性情,率意中寓真淳,善于制造矛盾而调和矛盾,虚实相生,长短相易,争让相应,磊落而真率,洒落而畅快,偶见新奇,亦不违古法。

四

近年来,林峤在书法之余,亦勤于国画,尤对山水画着力甚深。

他的山水画作品,没有流于书家偶然作画的简单墨戏,而是植根生活,图写山川,靠大量的写生来锤炼基本功。林峤山水画,悉从生活中写生来,生活是他取之不竭的源泉,巴山蜀水,甘南风物,一一成为他笔下的真情图画。林峤画,或壮美雄浑,或野逸灵秀,皆朴素大方,笔线扎实。他长于用水及墨,淋漓酣畅中见韵律,偶然设色,亦觉佳善。构图不作刻意经营,能因应山川的形势而自然生发,丘壑林木,舟桥房舍,在他的笔下,焕发出动人性情。

林峤是用笔墨,表达对山河大地的挚爱之情。

读林峤的书画近作,使我深感传统、生活、性情对于艺术创作,永远是不可或缺的要素。

(二0一五年十月十一日 于蜀南不一斋)

微信与书画

(文/林 峤)

两年前,有人说微信对书画进步将起非常重要的推动作用,大多数人没有在意,坦陈而言,我也不愿意相信!

去年初,老婆让我用微信,我开始坚决反对,不管她如何死磨硬缠,我就是不同意开通!说穿了,我根本不相信微信能改变我的生活!去年四月,我老婆将去山东分娩,她强行给开通了,理由很简单,说可以随时方便给我传孩子的照片,我只得勉强同意。随着照片一张张的传过来,我不知不觉地接受了这一新生事物,慢慢地,也开始学会点赞、留言,后来居然也学会语音传输、视频聊天。一发不可收拾的我,已算微信圈小有名气的人物了,今天一看我的微信朋友圈,已达到1200余人,真难以置信。

我现在由衷欢呼“微信真好”。对我书画事业来说主要有三点好处:

其一,可以低成本的满足自己的成就感。微信上,晒吃的,晒得喜气洋溢;晒旅游的,晒得心花怒放;晒作品的,晒得逍遥自在……。我也学大家、名人,时不时晒一下自己的作品,真是尝到了甜头,动力都来自微信。一年来先后推出了“林峤大草行动季”、“林峤山水写生行动季”、“林峤行草书行动季”等系列微展,每日一张,晒得不亦乐乎!说好的,当然高兴,但我更关注批评意见,许多老师、朋友中肯意见对我学习进步起非常重要的作用,让我节约大量的宝贵时间。为了对得起微友,我也更加努力学习和创作。

其二,可以快捷处理日常生活和工作。微信让人生的质量发生根本的变化,手机一打开,各方信息齐聚屏幕,比用电脑方便多了。刚发生的事,拍照加话题,一发出去,九州四野皆可知晓。现场直播原来是电视台的事,可现在每人都可以现场直播,一呼即应!网购、微商、滴滴打车、扫一扫、传输资料图片、面对面谈心交流等等,说到做到,无时无刻都对自己日常生活和书画学习起重要作用。烦杂事能简便处理,为我们从事书画创作会赢得更多的时间和精力。当然,也需要善选善用,否则也会浪费很多时间。

其三,可以高效的将自己学习最大化。微信上应接不暇的信息量之大,让人难以置信。信息一定要有选择的加以归类,并合理利用。有用的图片、资料、网展等信息,绝对不要放过,我都会及时加以收集,适时使用,甚至分享给朋友。等飞机、坐地铁、乘火车等随时都很方便学习和积累。以前难以看到的,现在几乎随身可见,点滴积累,量变必引起质变。

事实胜于雄辩,微信真好。面对桌上放置《2015林峤书画新作》(四川美术出版社出版)。感慨万千,细细想一想每一件作品,几乎都曾经在微信上展示或修改过,都和微信有关,我的生活已离不开微信,离不开我生活这微信的时代!正值此书付印之际,我想感谢所有在微信上和微信外对我书画进步提供过帮助的领导、老师、朋友和家人们,还特别感谢不吝赐教和长期关心我成长的恩师何应辉、刘朴先生,承蒙您们的教诲恩泽,我才能走到今天。

茫茫艺海,永无止境,过去的成就只是我书画生涯的一段小结。我衷心期待、携手微友及同行,共同去分享更多、更好的成果!

伴随微信成长的我,有理由相信微信会继续助我们这一代书画事业越飞越高!真心感谢上天赐予我们的微信时代!

(2015年10月13日夜于蓉城阅竹楼)

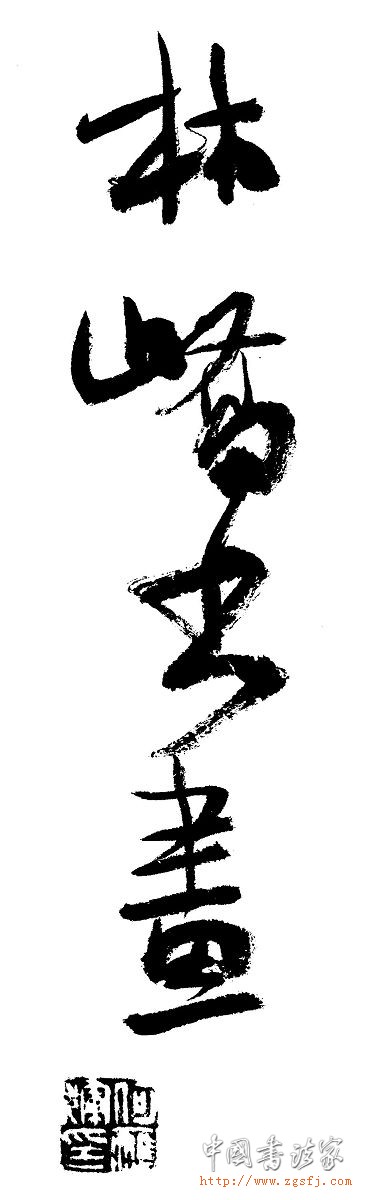

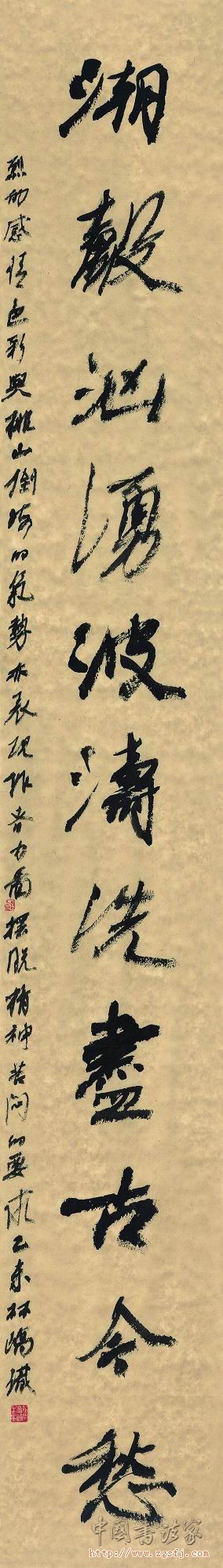

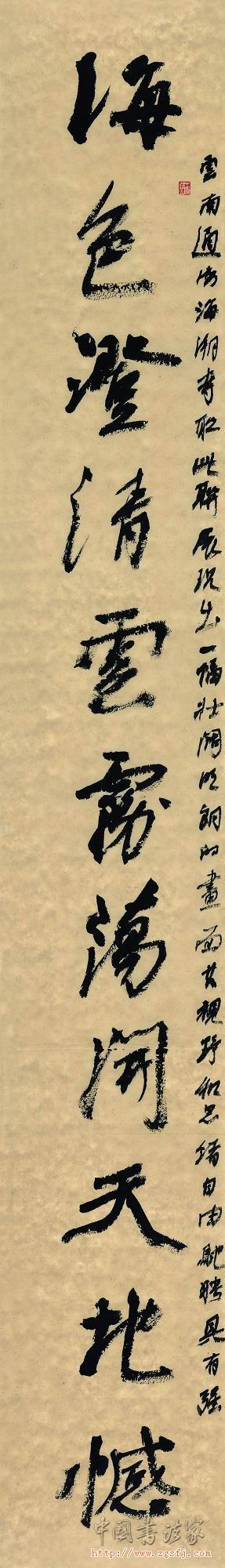

林嶠书法作品

何应辉题字

林嶠国画作品

《宕渠农家》42cm×56cm 宣纸

《迭嶂峥嵘》 115cm×265cm 宣纸

![]() 川公网安备51010502014708号

川公网安备51010502014708号